Friedrich Dürrrenmatt (1921-1990)

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

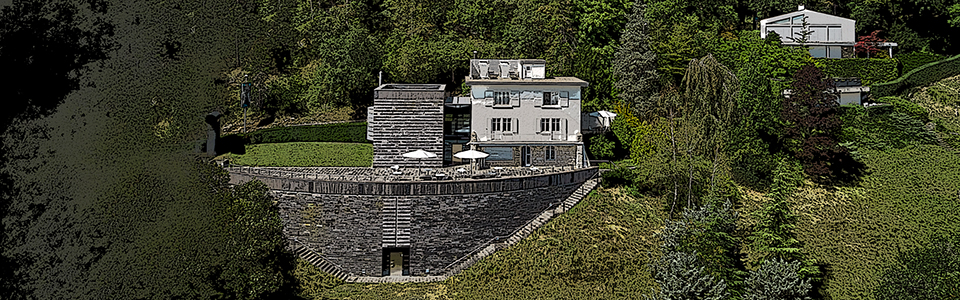

Rund vier Jahrzehnte lang – von 1952 bis 1990 –

wohnte und arbeitete Friedrich Dürrenmatt im idyllischen Vallon de l'Ermitage oberhalb von Neuchâtel (Titelbild).

Dürrenmatt war Besitzer eines angrenzenden Geländes zum Botanischen Garten und hatte dort seine Villa mit Malatelier, Arbeits-, Musikzimmer und Swimmingpool. An unverbaubarer Lage mit spektakulärer Sicht auf den Neuenburger See und die Berner Alpen.

Kurz vor seinem Tod am 14. Dezember 1990

vermachte Dürrenmatt seinen literarischen Nachlass der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Für sein bildnerisches Werk errichtete man ihm im Jahr 2000 eine eigene museale Stätte. Dass diese zustande kam, ist vor allem seiner Ehefrau Charlotte Kerr-Dürrenmatt zu verdanken.

Charlotte Kerr (1927-2011), seine zweite Gattin

ab 1984, schenkte das Wohnhaus samt Garten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Verbunden mit einer Bedingung: Das Haus solle in ein «Centre Dürrenmatt» umgebaut werden. Für die Ausarbeitung der Pläne gewann man den international renommierten Tessiner Architekten Mario Botta – er selbst ein feuriger Bewunderer Dürrenmatts. Mario Botta (*1943) entwickelte seine Ideen für den Umbau rasch. 1992 waren sie zur Ausführung bereit. Vorher musste aber noch die Finanzierung gesichert sein.

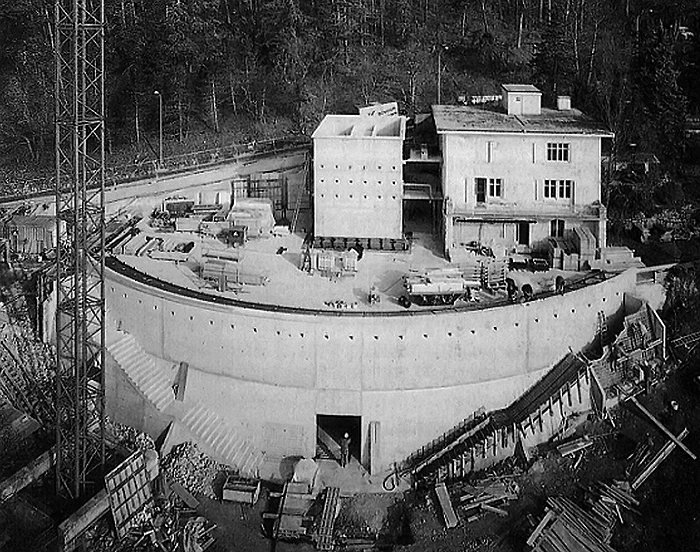

Das Centre Dürrenmatt im Bau. Foto©CDN.

Die Kosten waren auf rund sechs Millionen Franken veranschlagt. Die Hälfte davon übernahm die Eidgenossenschaft, zwei Millionen trug der Kanton Neuenburg bei, und eine weitere Million Franken kam von privaten Gönnern und Sponsoren. Im Mai 1998 begannen die Bauarbeiten, die gut zwei Jahre dauerten. Am

23. September 2000 konnte das Centre Dürrenmatt Neuchâtel feierlich eröffnet und dem Publikum

übergeben werden.

Auf der Terrasse des Centre Dürrenmatt,

erbaut nach Plänen von Mario Botta.

Blick ins Museum Centre Dürrenmatt.

Die im Original erhaltene Bibliothek von

Friedrich Dürrenmatt.

Der witzigste Raum im Centre Dürrenmatt:

Die «Sixtinische Kapelle», das WC des

Künstlers mit dessen Wandmalereien.

Titelbild

Das Centre Dürrrenmatt Neuchâtel (CDN)

aus der Luft gesehen. Foto ©CDN.

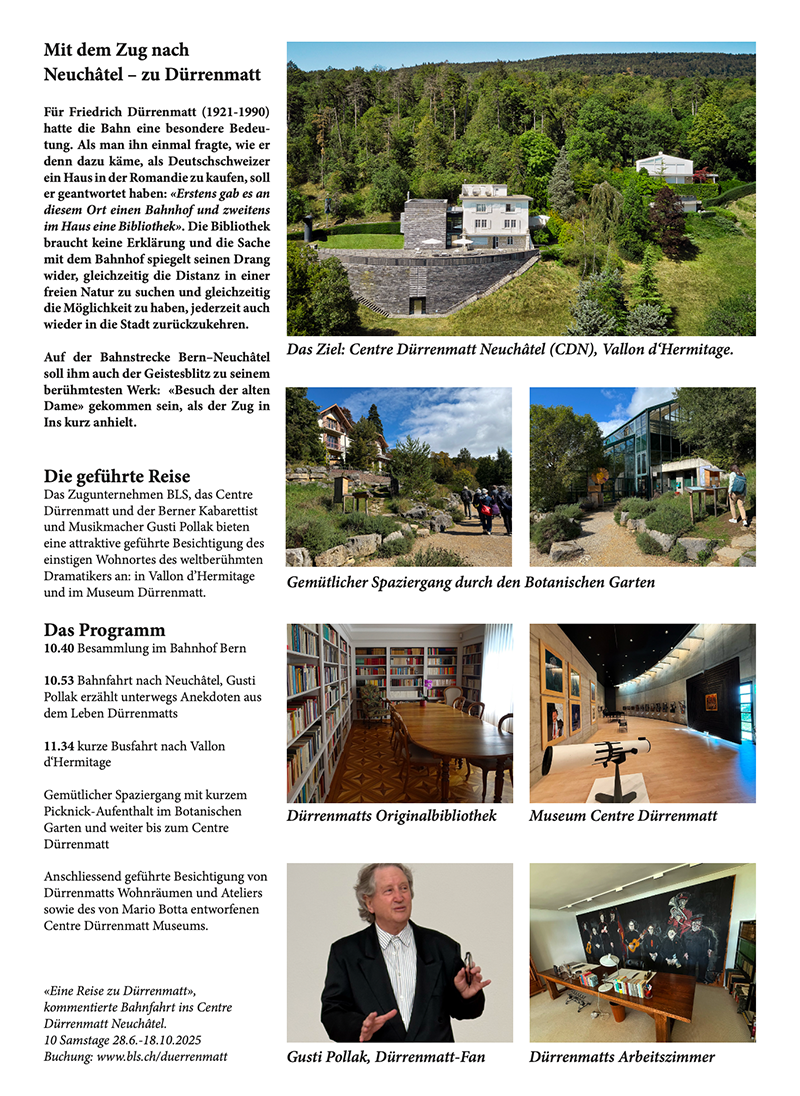

Reise zu Dürrenmatt

Das Museum ist natürlich auch jederzeit individuell besuchbar – aber eine geführte Reise mit fachmännischem Kommentar bringt einem den Künstler und sein Umfeld ganz nah. Besonders dann, wenn man vom Berner Kabarettisten und Musiker Gusti Pollak die schönsten Anekdoten über Friedrich Dürrenmatt vorgesetzt bekommt.

An zehn Samstagen im Jahr,

von Juni bis Oktober.

Friedrich

|

Dürrenmatt – der Maler

Friedrich Dürrenmatt kommt am 5. Januar 1921 in Konolfingen bei Bern als Sohn eines Pfarrers zur Welt. Eigentlich will er Künstler werden, studiert dann aber in Bern und Zürich Philosophie, Germanistik und Naturwissenschaft. Allerdings bricht er dann das Studium ab und beginnt mit Schreiben. Mit seinen Erzählungen, Romanen, Essays, Theaterstücken und Hörspielen macht er sich weltweit einen Namen.

Aber neben dem Schreiben malt er auch. Zeitlebens. Und zwar Parallel zur Schreiberei. Nur verkaufen mag er seine gemalten Werke nie, nicht einmal ausstellen. Die Sammlung an Zeichnungen und Gemälden im Centre Dürrenmatt Neuchâtel umfasst deshalb rund tausend Werke.

|

«Meine Gemälde und Zeichnungen sind nicht Nebenarbeiten zu meinen literarischen Werken, sondern die gezeichneten und gemaltenSchlachtfelder, auf denen sich meine schriftstellerischen Kämpfe, Abenteuer,Experimente und Niederlagen abspielen»

Aus «Persönliche Anmerkung zu meinen Bildern

|

|

Letzte General-versammlung der Eidgenössischen Bankanstalt, 1966.©CDN.

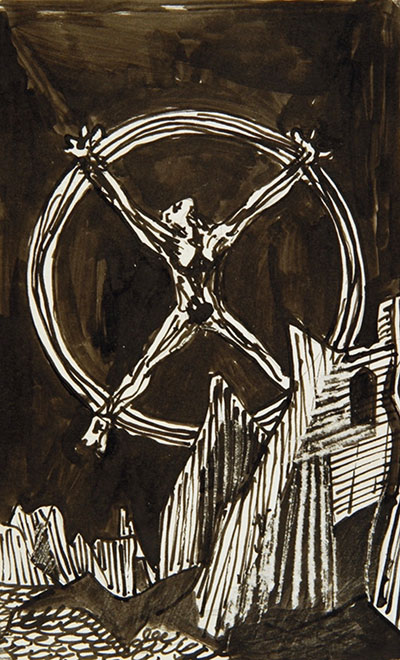

Labyrinthe I, le Minotaure déshonoré, 1962. |

Bissige Bilderbotschaften

Dürrenmatts Bilder kommen meist expressionistisch und farbintensiv daher. Er verarbeitet in seinen Werken nicht nur literarische Themen, sondern auch Motive aus der griechischen Mythologie wie Sisyphos, Atlas, Prometheus, Orpheus, Uranos, Herkules, Theseus oder Minotaurus.

Auch biblische Motive gehören dazu – vom Turmbau zu Babel bis zu Kreuzigungen Jesu, samt Himmelfahrten, Engeln und Päpsten.

Die Apokalypse fasziniert ihn. In seinem Ölgemälde «Letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt» von 1966 stellt er den kollektiven Selbstmord der Aktionäre und Verwaltungsräte einer Grossbank dar und packt das Ganze in eine Abendmahlszene. Hintergrund ist sein Theaterstück «Frank der Fünfte. Oper einer Privatbank» von 1959.

Auch vor derben Darstellungen schreckt der Maler Dürrenmatt nicht zurück. Der Held hier, der Minotaurus im Labyrinth, wird in diesem eindrucksvollen Werk von 1962 auf eine ganz besonders respektlose Weise gedemütigt.

|

Es steht

|

Illustrationen zu literarischen Werken

Diese Zeichnung stammt aus einer Serie, die Dürrenmatt für sein erstes aufgeführtes Bühnenstück «Es steht geschrieben» (1947) fertigt. Davon schafft er zwei Serien von Illustrationen – die eine wird in die Buch-Erstausgabe aufgenommen.

Einige seiner Illustrationen und Zeichnungen haben den Charakter von Anweisungen für das geplante Bühnenbild, andere wiederum – für andere Stücke – zeigen reine Fantasieszenen, die mit dem Geschehen auf der Bühne nichts zu tun haben müssen.

|

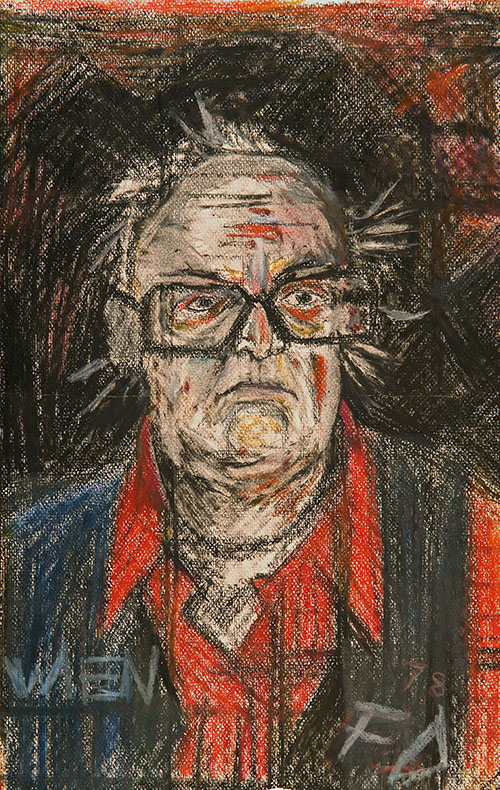

Porträt eines Psychiaters, Dr. Otto Riggenbach, 1962. ©CDN. |

Porträts und Karikaturen

Die beiden Sparten sind bei Dürrenmatt nur schwer auseinander zu halten. Was oder wen er auch immer porträtiert – stets kommt sein abgründiger Humor zum Vorschein. Immer streift er die Grenze zur Karikatur.

Dr. Otto Riggenbach war der Direktor der psychiatrischen Klinik Préfargier in Marin bei Neuchâtel und ein Freund Dürrenmatts. Die Klinik diente als Vorlage für sein Werk «Das Versprechen» und «Die Physiker». Dürrenmatt malte den Psychiater in dessen buntem Salon.

|

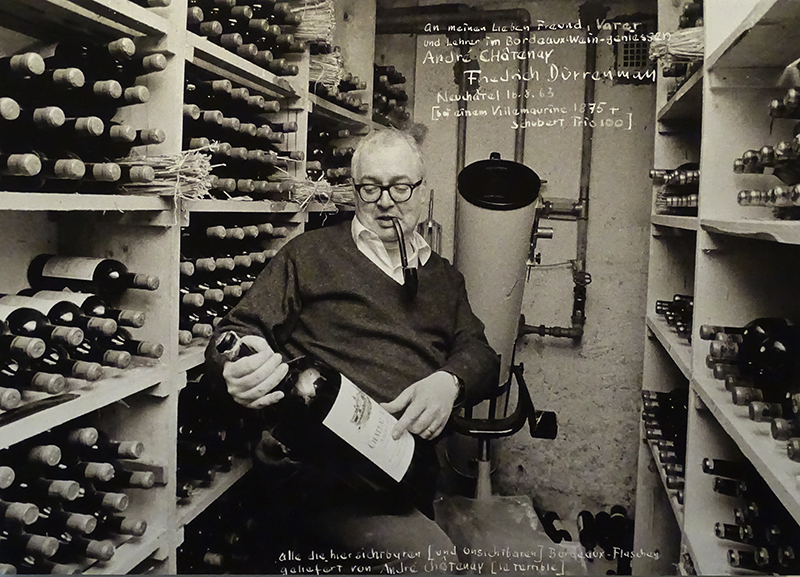

Dürrenmatt der Weinkenner. Foto©CDN.

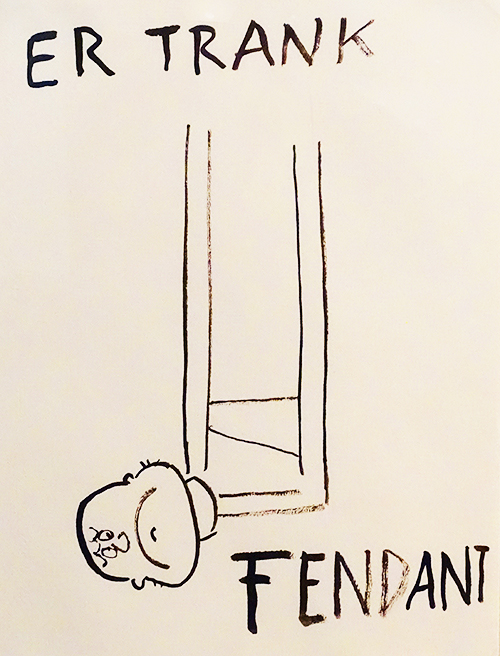

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Er trank Fendant, 1963. Tusche auf Papier. |

Dürrenmatt, der Weinliebhaber

Zum Alkohol, und insbesondere zum Wein, hat er eine spezielle Beziehung. Diese fliesst auch immer wieder in seine literarischen Werke ein. Vor allem seine Liebe zum Bordeaux ist legendär. Das Gegenstück dazu: der Schweizer Fendant. Von diesem hält er gar nichts und macht sich mit der Zeichnung «Er trank Fendant» über dessen mangelhafte Qualität lustig.

Sein Weinkeller ist reichhaltig. Wenn er wichtige Gäste hat, geht er in den Keller und kommt mit einem Bordeaux mit dem Jahrgang seines Gastes zurück. Seine Liebe zum Wein trägt anderseits dazu bei, dass man ihn als hedonistische Persönlichkeit sieht. Auch die Diabetes hält ihn nicht vom Trinken ab.

Im Werk «Stoffe» (ein Langzeitprojekt, an dem er ab 1970 bis zu seinem Lebensende arbeitet) erinnert er sich an seinen 24. Geburtstag. «Zu viel Wein und Schnaps hätte zu einer Kotzerei geführt», die aber – nach seinen Worten – schliesslich der Grund sein soll, dass er Schriftsteller wird. «Weil ich offensichtlich nicht in der Lage bin, die Welt zu verdauen, muss ich Geschichten erfinden, um die Realität zu hinterfragen...».

|

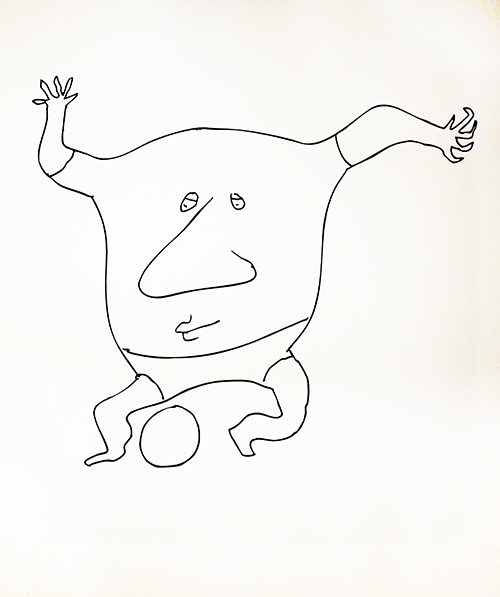

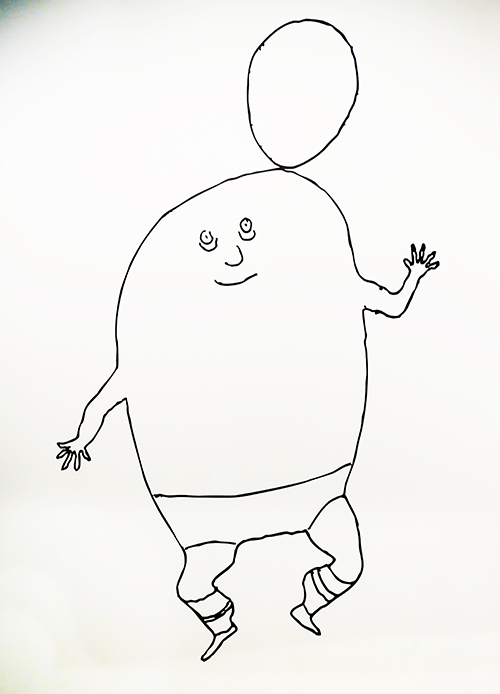

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Fussballer. Ohne Datum.Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Fussballer. Ohne Datum.

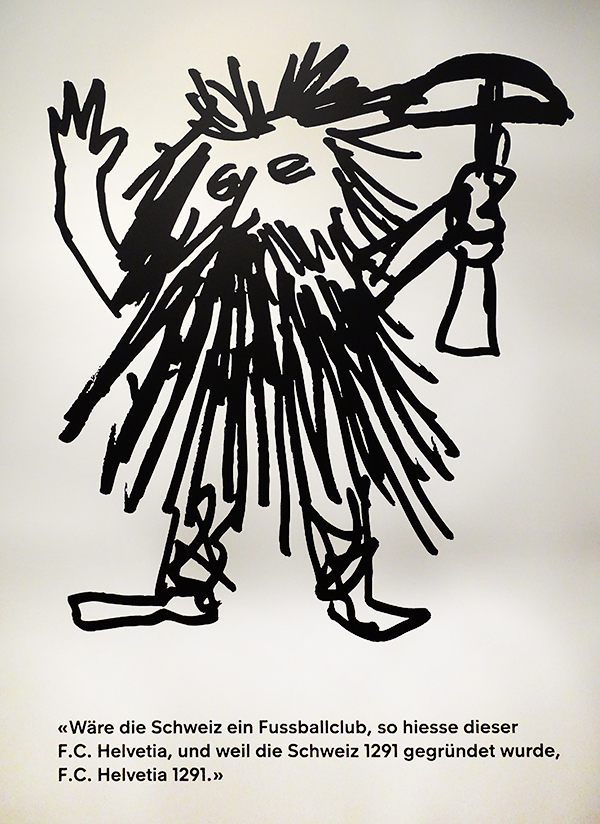

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). F.C.Helvetia 1291. Ohne Datum. |

Dürrenmatt, der Fussballfan

Zeitlebens ist er ein leidenschaftlicher Fussballfan. Für ihn ist Fussball wie Theater. «Ein Fussballspiel hat eine ganz besondere Dramaturgie», sagt er.

Kein Zufall, dass das Centre Dürrenmatt dem Thema Fussball eine eigene Ausstellung widmet. Sie zeigt Zeitdokumente des Fussballclubs Xamax Neuenburg, in dem Dürrenmatt Mitglied im «Club der 200» war. Und natürlich seine eigenen Zeichnungen und Texte zum Thema.

Der fantastische «F.C. Helvetia 1291»

In seinem literarischen Werk «F.C. Helvetia 1291» verschmilzt Dürrenmatt das Porträt eines fiktiven Fussballclubs mit der Schweizer Geschichte.

Es ist eine satirische Parabel. Die Erzählung beginnt mit den bescheidenen Anfängen des F.C. Helvetia (Gründungsjahr 1291!). Historische Ereignisse werden als Fussballspiele dargestellt, Schlachten als Matches. So die berühmte Niederlage von Marignano 1515. Mit diesem verlorenen «Match» beginnt der Abstieg des bisher dominierenden F.C. Helvetia. Der Club will nun keine Wettkämpfe mehr bestreiten und viele seiner besten Spieler verlassen das Team und werden (Fussball-)Söldner in anderen Clubs – eine Anspielung auf die historische Söldnertradition der Schweiz.

|

Friedrich Dürrenmatt

|

Dürrenmatts Faszination für Mythologie

Durch seinen Vater – von Beruf Pfarrer – kommt er schon als Kind mit mythologischen Geschichten in Kontakt. Die griechische Sagenwelt – Labyrinth, Minotaurus, Atlas, Prometheus – fasziniert ihn. Später bindet Dürrenmatt mythologische Geschichten in seine philosophischen und künstlerischen Überlegungen ein und verbindet sie mit modernen, naturwissenschaftlichen und ethischen Fragen.

Besonders die griechische Mythologie kommt in seinen Bildwerken immer wieder vor. Eine Figur fasziniert ihn speziell: Prometheus. Für Dürrenmatt ist Prometheus eine Symbolfigur für Widerstand, künstlerische Schöpfung und Rebellion. Prometheus leidet, schöpft und widersetzt sich dem göttlichen Willen.

Beide Werke gehören zum Spätwerk des Künstlers, sie entstehen 1988, zwei Jahre vor seinem Tod. Das erste Motiv thematisiert die klassische Strafe des Prometheus durch Zeus: Er wird an den Felsen geschmiedet und täglich von Adlern gequält, weil er den Menschen das Feuer brachte.

Das zweite Werk zeigt Prometheus als Schöpfer, der aus Lehm und Wasser die ersten Menschen formt, während die Götter als übergrosse Gesichter im Hintergrund des Bildes erscheinen.

|

|

|

Fotos Centre Dürrenmatt Neuchâtel

|

| >Website Centre Dürrenmatt Neuchâtel | |