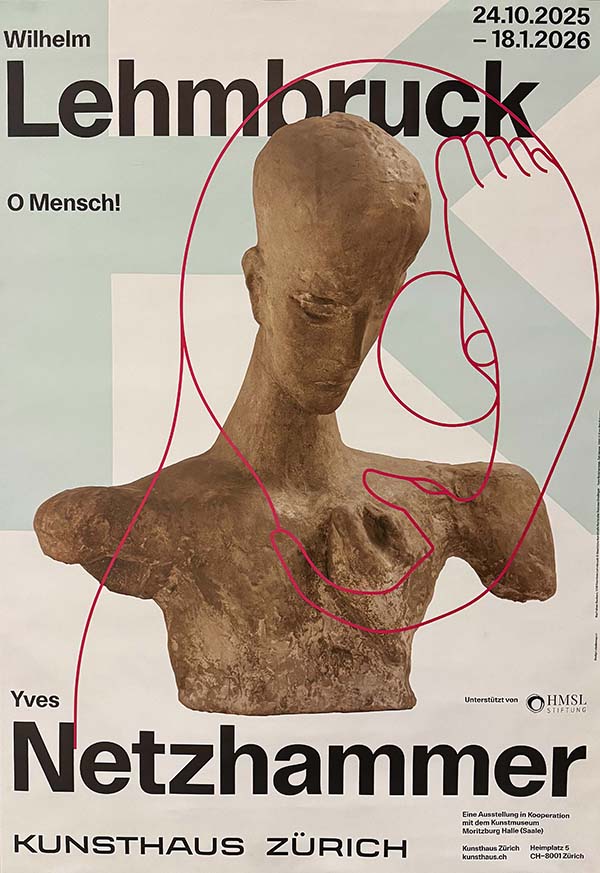

Ausstellung «O Mensch! Wilhelm Lehmbruck und

Yves Netzhammer», Kunsthaus Zürich,

24.10.25 bis 18.1.26.

O Mensch! Wilhelm Lehmbruck im Dialog mit Yves Netzhammer

Der Titel «O Mensch!» stammt nicht von den Künstlern, sondern von den Kuratoren der Ausstellung. Er bezieht sich auf ein berühmtes Gedicht von Friedrich Nitzsche, das von Leid und Lust des Menschen handelt.

Die Ausstellung legt den Fokus auf Lehmbrucks letzte Jahre in Berlin und Zürich. Der deutsche Bildhauer schuf – geprägt vom Schrecken des Ersten Weltkriegs – im Zürcher Exil einige seiner bedeutendsten Werke.

Ausstellungsplakat

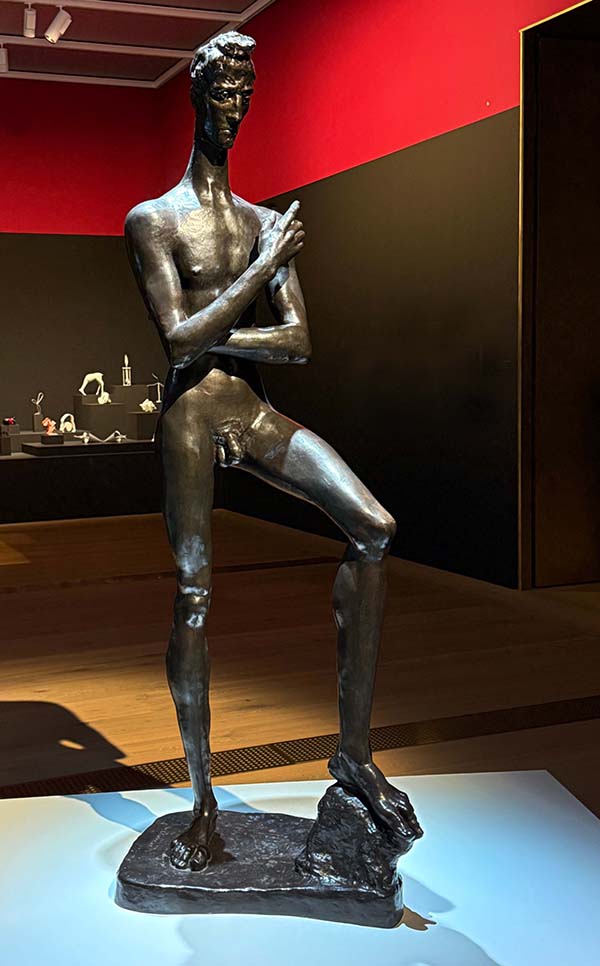

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919).

Emporsteigender Jüngling, 1913-14.

Kunsthaus Zürich.

Der von Yves Netzhammer gestaltete

Ausstellungsraum

Yves Netzhammers Raumgestaltung bringt nicht nur Lehmbrucks Porträtköpfe brillant zur Geltung, sondern zeigt im Hintergrund in tiefem Blau auch seine eigenen filmischen Zeichnungen. Es sind Figuren, die sich in der Form ständig verändern. Mal sind es Pflanzen, mal menschliche Fragmente wie Hände, Schenkel, Köpfe. Während der Betrachter versucht, die Formen zu erkennen, wandeln sie sich bereits wieder oder

lösen sich ins Nichts auf.

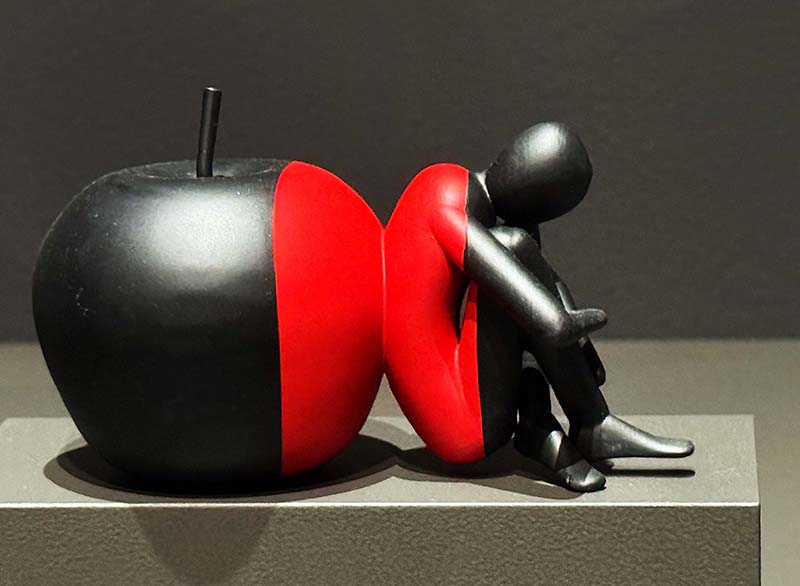

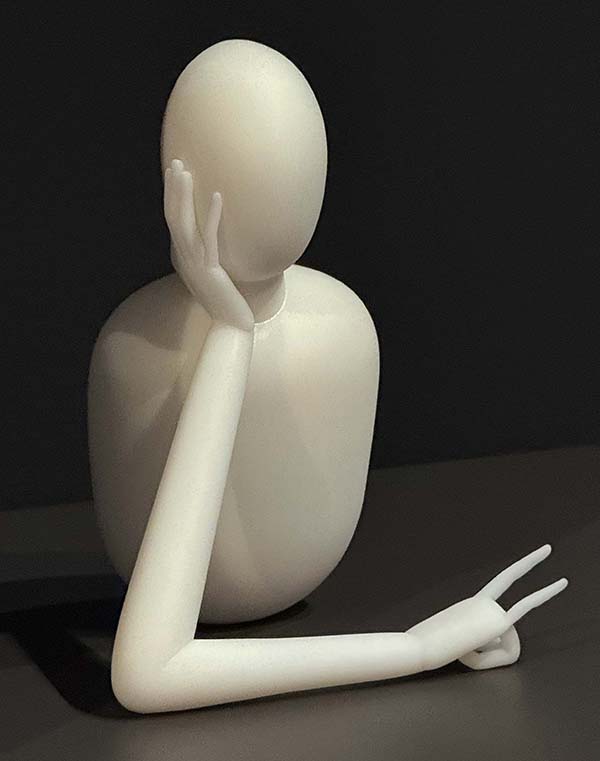

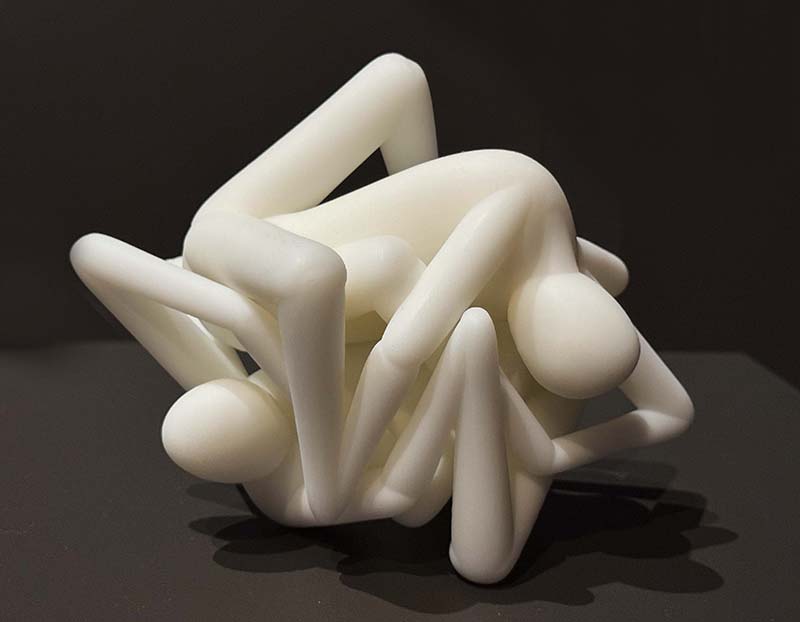

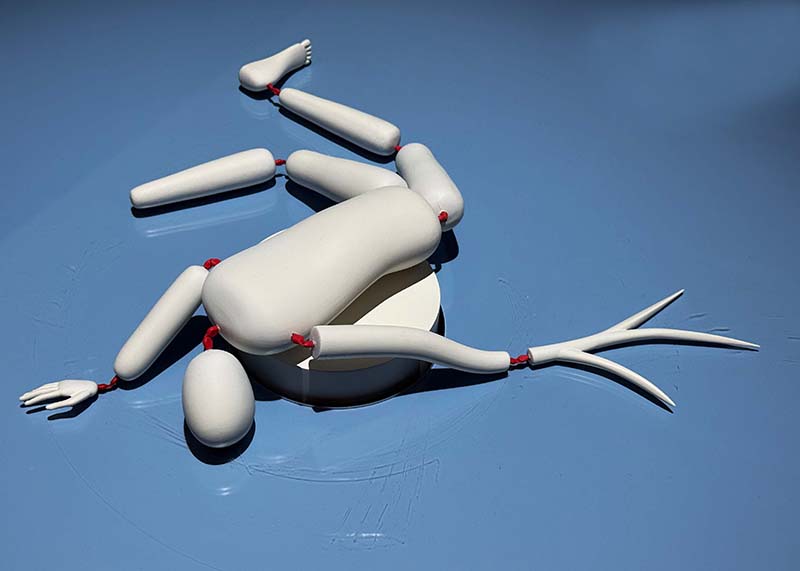

Netzhammers faszinierende Kleinskulpturen.

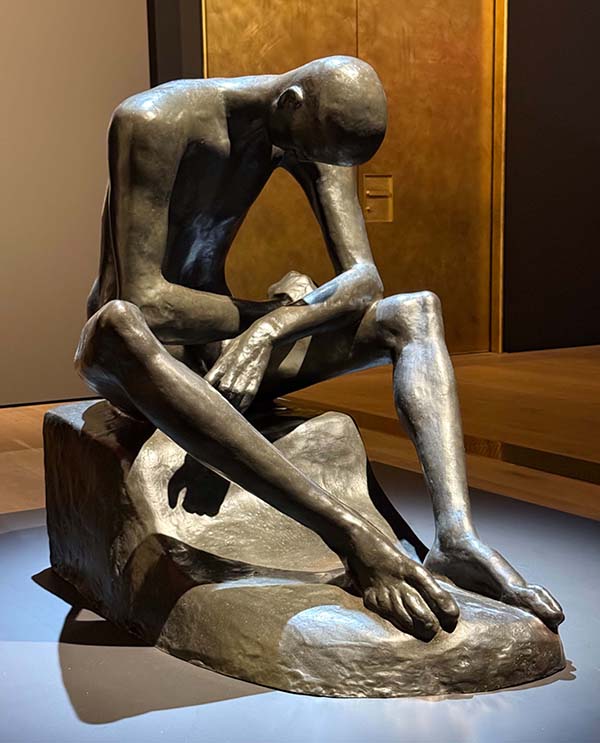

Netzhammers Antwort auf Lehmbrucks

sitzenden Jüngling?

Yves Netzhammer, Kleinskulptur.

Titelbild

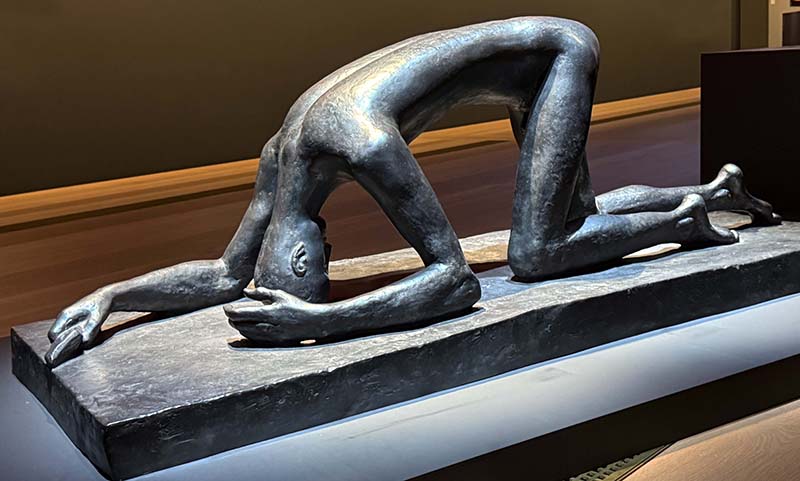

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919).

Der Gestürzte, 1916. Nachlass Lehmbruck.

Was verbindet Lehmbruck und Netzhammer?

Nicht viel. Beide thematisieren zwar den Menschen und dessen Fragilität. Aber während Lehmbrucks triste Figuren das ganze Leiden der Menschheit im Gemetzel des Ersten Weltkriegs in sich tragen und so zu Monumenten des Krieges werden, darf sich der Schweizer Künstler (mit Jahrgang 1970) dem menschlichen Körper in leichtfüssiger, spielerischer Form widmen, jenseits allen Leidens.

In Friedenszeiten leben und arbeiten zu dürfen – was für ein Privileg!

|

|

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Selbstporträt 1902. Lehmbruck Museum Duisburg.

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Der Gestürzte, 1916. Nachlass Lehmbruck. |

Wilhelm Lehmbrucks Schlüsselwerke

Er kommt 1881 in der Nähe von Duisburg zur Welt und durchläuft in Düsseldorf eine klassische Ausbildung zum Bildhauer. 1910 zieht er mit seiner Frau Anita und Sohn Gustav Wilhelm nach Paris. Die kleine Familie muss finanziell bös unten durch. In Paris befasst er sich mit >Auguste Rodin und mit >Aristide Maillol. 1914 zurück in Deutschland dient er im Ersten Weltkrieg als Sanitäter in einem Hilfslazarett und erlebt so die Auswirkungen des Krieges, was ihn traumatisiert. 1916 reist er legal aus Deutschland aus und zieht nach Zürich. Hier kommt er mit der Dada-Bewegung in Kontakt. In Zürich entstehen auch mehrere seiner bedeutendsten Slulpturen.

1916: Der Gestürzte Lehmbrucks berühmteste Skulptur. Zu Beginn des Krieges 1914 gehörte Lehmbruck – wie viele andere auch – zu den Kriegsbegeisterten, die freiwillig in die Armee eintraten. Lehmbruck wurde als untauglich erklärt und diente als Sanitäter in einem Lazarett. Die Stadt Duisburg wollte 1914 – als die Deutschen mehrere Schlachten gewonnen hatten – ein Siegerdenkmal aufstellen. Bildhauer wurden zu einem Wettbewerb eingeladen, auch Lehmbruck. Allerdings hatte dieser inzwischen als Sanitäter im Lazarett die Gräuel des Krieges hautnah erlebt und wurde zum Pazifisten. Statt ein Siegerdenkmal zu entwerfen, schuf er den «Gestürzten». Der dünne, langgliedrige Mann kriecht nackt auf allen Vieren, ohne Uniform, nur mit einem Dolch bewaffnet, schutzlos dem Krieg ausgeliefert.

1916: Der sitzende Jüngling Der nackte junge Mann in nachdenklicher Haltung sinniert (vielleicht) über den Krieg nach, ermattet und kraftlos, in stillem Schmerz. Jahrzehnte nach dem Krieg wurde diese Bronze als Mahnmal gegen den Krieg auf dem Duisburger Ehrenfriedhof aufgestellt. Heute ist der Jüngling im Lehmbruck Museum Duisburg zu sehen.

1918: Die Betende Eines seiner letzten Werke, entstanden im Zürcher Exil ein Jahr vor seinem Suizid. Die Aussage der betenden Frau ist unklar. Betet sie für den Frieden? Oder weint sie für die Toten des Krieges? Oder steht die Figur für die Frau, die zum Schicksal des Künstlers wurde? Sie trägt die Gesichtszüge der Schauspielerin Elisabeth Bergner, in die Lehmbruck schwer verliebt war. Sie erwiderte aber seine Zuneigung nicht, was ihn in eine tiefe Depression stürzte. Steht die Betende also vielleicht für die persönliche Enttäuschung des Künstlers? Die Frage bleibt ungeklärt.

Lehmbruck nahm sich am 25. März 1919 in seinem Berliner Atelier in Berlin das Leben.

|

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Weiblicher Halbakt (Medea), 1915. Nachlass Lehmbruck.

Fliehende (Krieg, Überschwemmung), 1915. Lehmburck Museum Duisburg.

|

Lehmbrucks expressive Gemälde

Wilhelm Lehmbruck ist zwar vor allem für seine Skulpturen berühmt, er fertigte aber auch Gemälde. In Öl, Tempera und Kreide.

Weiblicher Halbakt, 1915

Thema ist die mythologische Figur der Medea. Lehmbruck verarbeitet in diesem Werk traditionelle weibliche Aktdarstellungen mit einem modernen, expressionistischen Stil. Das Werk steht im Kontext von Lehmbrucks intensiver Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper.

Fliehende, 1915

Dieses Werk mit dem Titel «Fliehende» (Krieg, Überschwemmung) setzt sich auch mit den Folgen des Ersten Weltkriegs auseinander. Es ist eine Allegorie für Gewalt, Vertreibung und Katastrophe, in Verbindung mit Naturgewalten.

Das expressive Bild geht unmittelbar auf die Kriegstraumata des Künstlers ein – gewissermassen als Verarbeitung seiner Kriegserfahrungen. Zwar nicht als Soldat an der Front, aber als Sanitäter in einem Hilfslazarett, wo er mit schwer Verwundeten und Traumatisierten in Kontakt kam, was ihn selbst sehr belastete. |

Yves Netzhammer (1970). Foto Wiki Commons CC0 1.0.Boungawa.

|

Yves Netzhammer (1970)

Er kommt in Affoltern am Albis zur Welt, wächst in Schaffhausen auf und macht zunächst eine Lehre als Hochbauzeichner. 1990 nimmt er dann an einem Vorkurs an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich teil.

1991 schliesst er sein Studium für visuelle Gestaltung mit Diplom ab. 1997 stellt er erstmals aus: Zeichnungen, Objekte, Video-Installationen und Diaprojektionen. Er liefert auch Beiträge für das Magazin des Zürcher Tages-Anzeigers und für Hamburger und New Yorker Publikationen.

An der 52. Biennale von Venedig 2007 kann Netzhammer zusammen mit der Berner Künstlerin >Christine Streuli die Schweiz vertreten.

An der Kiew-Biennale ist er 2015 mit Skulpturen, Rauminstallationen und Wandgemälden beteiligt. 2017 entwirft er für den Rolltreppenbereich einer Wiener U-Bahn-Station eine permanente Installation mit abstrahierten Piktogrammen, die menschliche und tierische Porträts zeigen. Yves Netzhammer lebt und arbeitet in Zürich.

Faszinierende Kleinskulpturen

In der Ausstellung «O Mensch!» im Kunsthaus Zürich zeigt Netzhammer eine ganze Reihe von reizenden Kleinskulpturen, die sich von Lehmbrucks mächtigen und vorwiegend nachdenklich-tristen Monumenten erfrischend abheben.

Es sind surreal-skurrile Gebilde, die der Fantasie des Künstlers entspringen und durch eine hochwertige technische und künstlerische Verabeitung bestechen.

Darunter sind auch kinetische Figuren, die sich ständig in Lage und Form verändern, als würden sie leben. Diese Figuren sind Meisterwerke der Feinmechanik, angetrieben von kleinen Motoren. Da die Bewegungen computergesteuert sind, können sie sich beliebig verändern – faszinierend. |

|

Ausstellung Lehmbruck/Netzhammer 2025 |

>Ausstellungen im Kunsthaus Zürich

|

|