Ausstellung «LeCorbusier – die Ordnung der Dinge» Zentrum Paul Klee, 8.2. bis 22.6.2025

Le Corbusier (1887-1965)

– Architekt und Künstler

Eigentlich heisst er Charles-Édouard Jeanneret. Er

kommt 1887 in La Chaux-de-Fonds zur Welt. Sein Vater ist in der Uhrenindustrie als Zifferblatt-Emailleur tätig. Seine Mutter, Marie-Charlotte-Amélie Perret, ist Pianistin und Musiklehrerin. An der Kunstgewerbeschule in La Chaux-de-Fonds erhält er seine künstlerische Ausbildung. Ein Architekturstudium absolviert er nie. Aber er bildet sich autodidakt weiter, hat klare Visionen, verfasst und veröffentlicht theoretische Abhandlungen über seine Ideen von moderner Architektur – und macht sich schliesslich einen klingenden Namen als international anerkannter Architekt.

Ausstellungsplakat

Schon früh nimmt er mit bekannten Architekten Kontakt auf. 1908 in Wien mit Josef Hoffmann, dann in Paris mit Auguste Perret, einem Pionier des Stahlbetonbaus. 1911 kehrt er nach La Chaux-de-Fonds zurück und macht sich kurz danach selbständig. Nun plant und realisiert er erste Projekte als Architekt. Vor allem Villen. Eine baut er für seine Eltern, die Villa Jeanneret-Perret.

Weil er von der Haltung der Schweiz im Ersten Weltkrieg enttäuscht ist (ihm missfällt die neutrale Haltung der Schweiz), zieht er 1917 nach Paris und lernt dort den Maler Amédée Ozenfant kennen.

1920 legt Charles-Edouard Jeanneret das Pseudonym

«Le Corbusier» zu – erstmals in der Zeitschrift «L'Esprit Nouveau».

1922 gründet er zusammen mit seinem Cousin Pierre Jeanneret (1896-1967) ein Architekturbüro. Pierre hat einen formellen Abschluss in Architektur, Le Corbusier dafür Visionen von modernem Bauen und Wohnen. Über diese verfasst er Manifeste und veröffentlicht sie. 1923 erscheint sein berühmtestes: «Vers une architecture» (Ausblick auf eine Architektur). In diesem Manifest legt er er seine Prinzipien dar.

Le Corbusiers wichtigstes Prinzip als Architekt ist die «Funktionalität des Wohnens». Mit seinen «Fünf Punkten der Architektur», darunter die Pilotis (=offene, sichtbare Pfeiler im Erdgeschoss), freie Fassaden, horizontale Fenster und Dachgärten revolutioniert er das Bauwesen und schafft die Grundlage für das damalige moderne Wohndesign. Heute werden seine «Reduktion auf das Wesentliche» und sein «Brutalismus» (der «béton brut») kritischer gesehen, aber in jenen Jahren ist das der neue Massstab des modernen Bauens.

Le Corbusier wird mehr und mehr zum Protagonisten dieser modernistischen Architektur, er entwirft Gebäude in Moskau, in Paris und in Genf.

1930 erhält er die französische Staatsbürgerschaft und heiratet das aus Monaco stammende Mannequin Yvonne Gallis (1892–1957). Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 setzt auch ihm zu. Sie bringt verschiedene Bauprojekte zu Fall. So verlegt Le Corbusier sein Schaffen vermehrt auf die Kunst und auf das Schreiben von Büchern.

Im Zweiten Weltkrieg wird 1940 Paris von den Deutschen besetzt. Le Corbusier zieht in die nicht besetzte Zone im Süden und sucht den Kontakte zur Vichy-Regierung, erhält von ihr aber keine Bauaufträge.

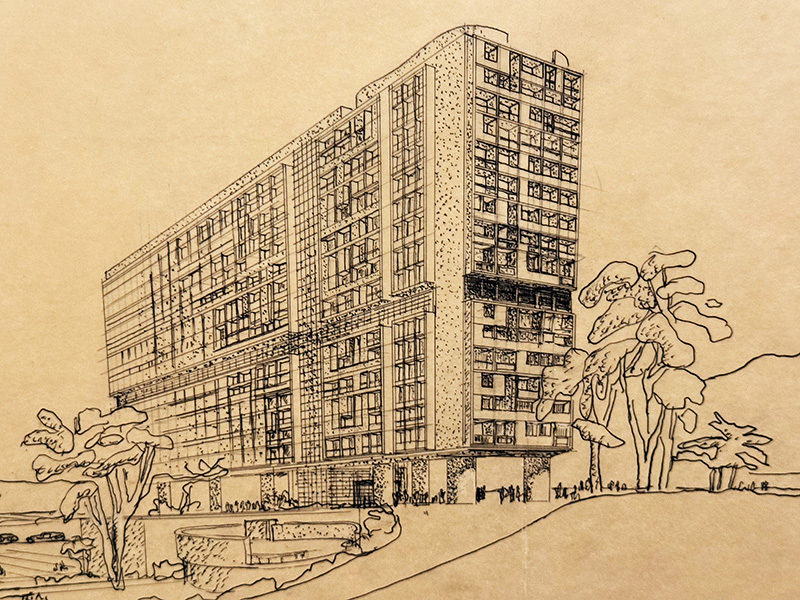

«Unité d'habitation Marseille», 1945.

Nach dem Krieg bekommt Le Corbusier in Marseille den Auftrag für eine seiner «Unités d'habitation». Diese verkörpert seine damaligen Ideen zur «modernen Architektur» und zum kollektiven Wohnen. Kritiker nennen seinen Brutalismus «moderne Menschenhaltung in Beton».

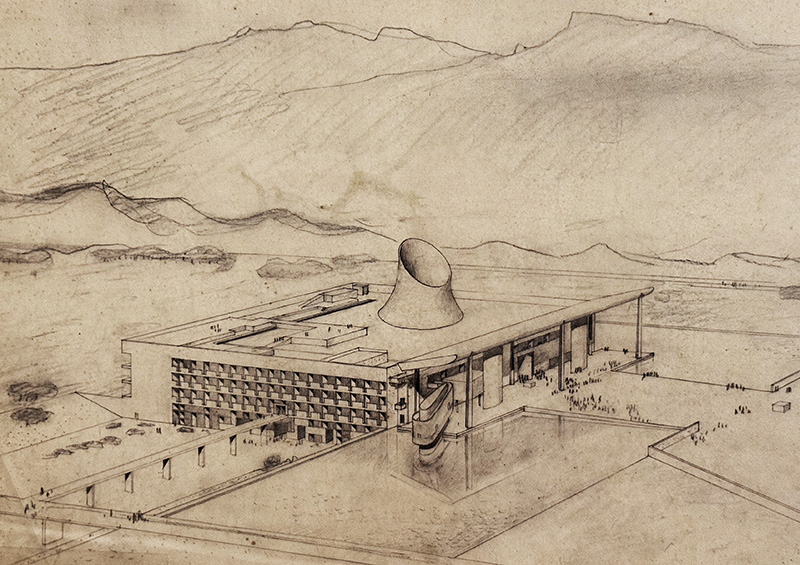

1951 bekommt Le Corbusier von der indischen Regierung den Auftrag, die neue Hauptstadt des Bundesstaates Punjab, Chandigarh, zu planen. Sein Cousin Pierre Jeanneret wird mit der Umsetzung betraut. Er kümmert sich um die Detailplanung und um den Bau der Gebäude, die grösstenteils in «béton brut» erstellt werden. Nicht alle sind von Le Corbusiers Brutalismus begeistert. Kritiker werfen ihm vor, in Chandigarh weder das Klima noch die Bedürfnisse der einheimischen Bewohner berücksichtigt zu haben.

Parlamentsgebäude in Chandigarh,

Punjab, Indien.

Wohngebäude im «béton brut»-Stil

in Chandigarh, Indien.

Einige Jahre später (1955) löst sich Le Corbusier von seinen «brutalistischen Vorstellungen» und entwirft die Kirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp in einer überraschend organischen Form.

Modell Notre-Dame-du-Haut Ronchamp.

Fondation LeCorbusier, Paris.

In Tokio baut er 1959 das Nationalmuseum für westliche Kunst und in den USA bekommt er 1962 den Auftrag für den Bau des «Carpenter Center for Visual Arts» an der Harvard University. Le Corbusier erhält von mehreren Universitäten den Titel eines Ehrendoktors. 1963 wird er Offizier der französischen Ehrenlegion. 1968 ernennt man ihn post mortem zum Ehrenmitglied des American Institute of Architects (AIA).

In den letzten Jahren seines Lebens ist Le Corbusier beruflich und psychisch angeschlagen. Trotzdem setzt er seine Arbeit an diversen Bauprojekten fort. Zudem kümmert er sich um die Herausgabe von Schriften zu seinem Lebenswerk und gründet noch die

«Fondation Le Corbusier».

Im Sommer 1965 – mit 77 Jahren – stirbt er in seinem französischen Feriendomizil in Roquebrune-Cap-Martin während eines Badeausflugs im Mittelmeer an einem Herzinfarkt. Er ruht auf dem Friedhof von Roquebrune-Cap-Martin.

Titel (Ausschnitt)

LeCorbusier (1887-1965). Nature morte

à la racine et au cordage jaune, 1930.

Fondation Le Corbusier, Paris.

Architekt von Weltruf

Den ganz grossen internationalen Namen Lebenswerk als Künstler lässt sich sehen. Er fertigte rund 500 Ölgemälde und tausende von Zeichnungen, Grafiken, Wandteppichen und Skulpturen. Der Schlüssel zu seiner Existenz.

|

|

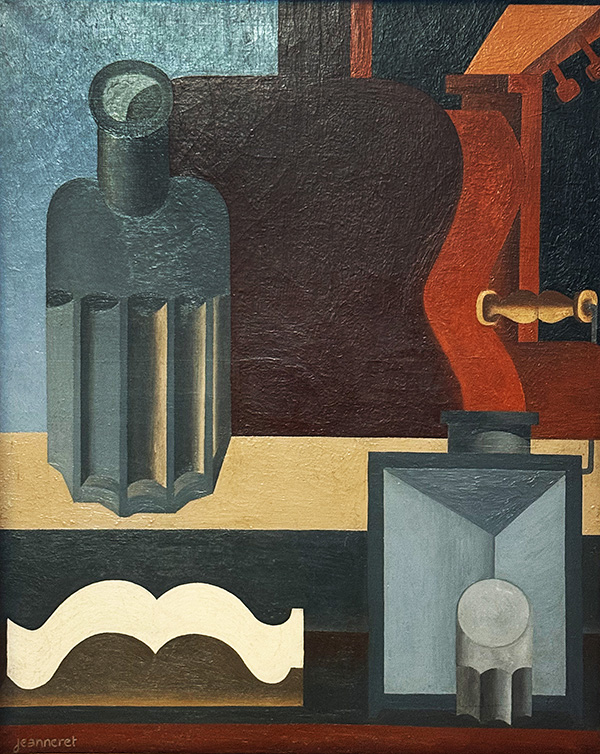

Amedée Ozenfant (1886-1966). Nature morte aux bouteilles, 1929. Kunst Museum Winterthur.

Le Corbusier |

Le Corbusier als Maler

Ozenfant ist kein Freund des Kubismus, er findet diesen «zu ornamental». Mit dem Purismus will er bewirken, dass die Gegenstände statt zu Kuben reduziert wieder eine «erkennbare Form» bekommen. 1920 gründen Ozenfant/LeCorbusier die Zeitschrift «L’Esprit Nouveau», die als Sprachrohr für ihre Ideen des Purismus dient. Sie veröffentlichen auch gemeinsam Bücher wie «La Peinture moderne» (1925), in denen sie ihre Theorien zum Purismus darlegen.

Die Freundschaft zu Amédée dauert allerdings nicht sehr lang. Nach dem Ende von «L'Esprit nouveau» im Jahr 1925 trennen sich ihre Wege wieder.

Trotzdem hat ihre gemeinsame Arbeit einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Kunst und Architektur in den 1920er- Jahren. Und auch auf Le Corbusier als Maler, wie seine in jener Zeit entstehenden Bilder belegen.

|

Le Corbusier

|

1918: «Mein erstes Gemälde»

Auf seinen Studienreisen durch Europa und den Mittelmeerraum, Griechenland und Türkei hält Le Corbusier (damals noch Jeanneret) seine Beobachtungen in zahlreichen Skizzen fest und verarbeitet diese dann später zu Aquarell-Bildern. So wie dieses Aquarell einer Landschaft am Meer mit Barke, 1917.

1918 entsteht dann dieses eher bescheidene und streng komponierte Werk La Cheminée, auf dessen Rückseite Le Corbusier vermerkt: «Dies ist mein erstes Gemälde».

Tatsächlich gehört die Ölmalerei nicht zur seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in La Chaux-de-Fonds. In diese wird er erst im Sommer 1918 eingeführt – durch Amédée Ozenfant.

Le Corbusier trägt noch das Gemälde «Le bol rouge»

|

Le Corbusier (1887-1965). Nature morte au siphon, 1928. Fondation Le Corbusier, Paris.

Nature morte au silex, 1929. |

1928: Inspiriert von Fernand Léger

1925 trennen sich die Wege von Le Corbusier und Amédée Ozenfant. Drei Jahre später entscheidet er sich, künftig auf seinen bürgerlichen Namen Charles-Edouard Jeanneret zu verzichten und nur noch als Le Corbusier zu signieren.

Besonders von Letzterem angeregt, befreit er sich von seinen bisher selbst auferlegten strengen Regeln und beginnt nun freier und expressiver zu malen. Er experimentiert mit organischen Formen, Motiven aus der Natur und lebendigen Farben. Die Gemälde behalten ihren Charakter als «Anordnungen» von Dingen bei, aber sie werden dynamischer und bewegter. Er entwickelt eine eigene Farbpalette, die er sowohl in der Kunst als auch in der Architektur nutzt.

Er sieht die Malerei zunehmend als Form der Inspiration und der freiheitlichen Vorstellungskraft – ganz im Gegensatz zur Architektur, die eine Arbeit nach klaren Regeln erfordert. |

Le Corbusier (1887-1965). La lanterne et le petit haricot, 1930. Fondation Le Corbusier, Paris. |

1930: Weltwirtschaftskrise

Nach dem Börsencrash von 1929 verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage weltweit – auch für Architekten. Mehrere Bauprojekte kommen zu Fall, weshalb sich Le Corbusier in dieser Phase verstärkt auf seine Reisetätigkeit und sein künstlerisches Schaffen konzentriert.

1930 erhält Le Corbusier die französische Staatsbürgerschaft und heiratet Yvonne Gallis.

1938 richtet ihm das Kunsthaus Zürich eine Ausstellung aus.

|

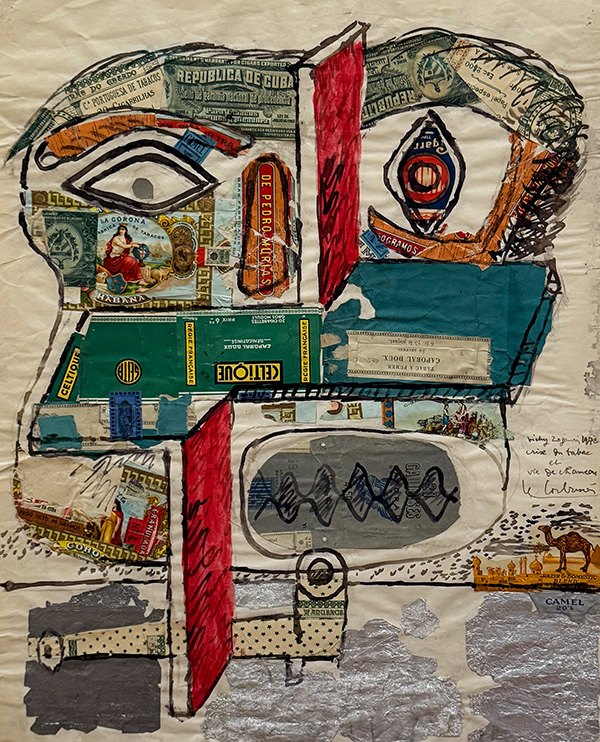

Le Corbusier (1887-1965). Tabakkiste und Kamel-Leben, 1942. Collage. Fondation Le Corbusier, Paris. |

1939-1945: Collage im Zweiten Weltkrieg

Die Tabakkiste ist eine Collage, die heute in der Fondation Le Corbusier in Paris aufbewahrt wird. Die Collage-Technik ist eine Form, zu der der Künstler sagt: «Das plastische Ereignis erfüllt sich in einer Gesamtform im Dienste der Poesie».

|

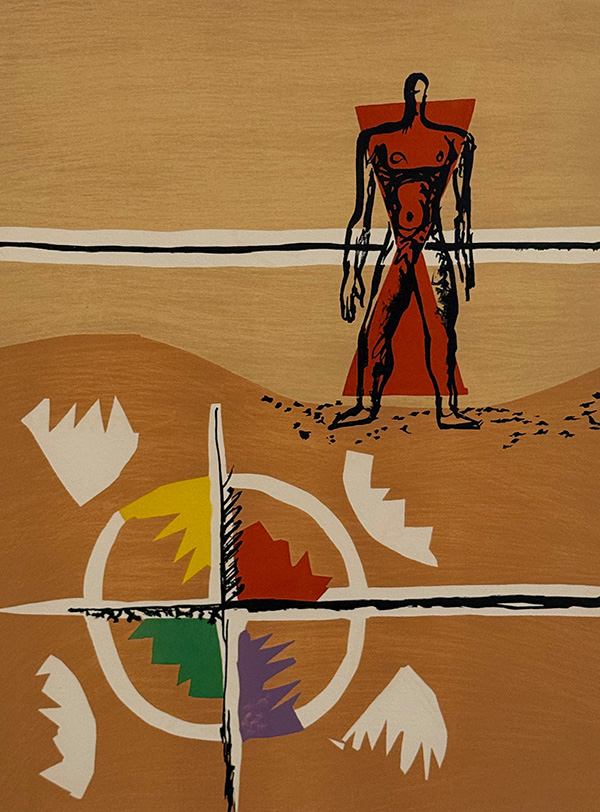

Le Corbusier (1887-1965). Le poème de l'angle droit, 1955. Fondation LeCorbusier, Paris.

|

1947-1955: Druckgrafiken

Dieser Pakt wird durch die Darstellung eines aufrechtstehenden Menschen in einer hügeligen Landschaft symbolisiert. Die Hand, die einen rechten Winkel zeichnet, verweist auf den Moment der Erkenntnis. Damit will er sagen: Die Ordnung verleiht dem Menschen die Fähigkeit zu verstehen und zu gestalten.

|

Le Corbusier (1887-1965) und Joseph Savina (1901-1983). Panurge, 1964. Fondation Le Corbusier, Paris.

|

1964: Mahagoni-Skulptur

Diese Zusammenarbeit lässt über vierzig Skulpturen entstehen. Sie basieren auf Zeichnungen von Le Corbusier, die dieser jeweils an Savina schickt, der sie in Holz umsetzt. Die farbliche Gestaltung übernimmt

|

Le Corbusiers Pavillon in Zürich-Seefeld. Fertig gestellt 1967 – zwei Jahre nach dem Tod des Künstlers. |

1967: Pavillon Le Corbusier in Zürich

Dass es heute trotzdem ein Bauwerk aus seiner

>mehr über Le Corbusier in Zürich

|

|

Ausstellung «Le Corbusier – die Ordnung der Dinge». Zentrum Paul Klee Bern, 2025. |

|

|

Pavillon Le Corbusier Zürich |

|

|