Ausstellung «Félix Vallotton – Illusions perdues»

Kunst Museum Winterthur Reinhart, 12.4.-7.9.25.

Félix Vallotton – ein Grosser

der französischen Moderne

Plakat der Ausstellung

2025 ist ein Vallotton-Jubeljahr: Man feiert gleichzeitig seinen 160. Geburtstag und seinen 100. Todestag. Félix Vallotton kommt 1865 in Lausanne zur Welt und stirbt 1925 in Neuilly-sur-Seine bei Paris.

Der Westschweizer, der schon mit 16 nach Paris zieht, zählt heute zu den grossen Figuren der französischen Moderne. Aber auch zu Winterthur hat er eine besondere Beziehung. Das hat mit dem Sammlerpaar >Arthur und Hedy Hahnloser zu tun. Diese gehören zu den Ersten, die Vallottonwerke kaufen und sammeln. Es entsteht eine enge Freundschaft. Später berät der Künstler die

Familie Hahnloser beim Aufbau ihrer grossartigen Kollektion von französischen Modernen in ihrer

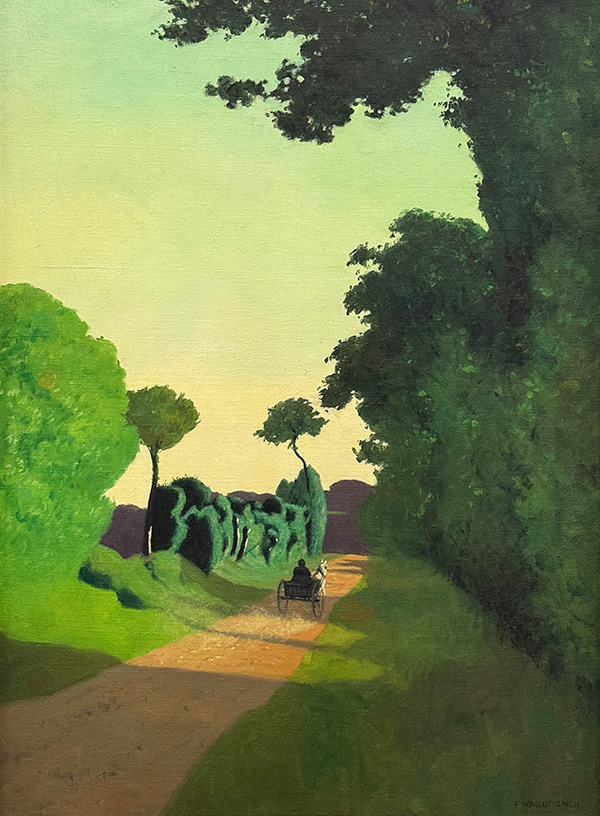

Félix Vallotton (1865-1925).

La charrette, 1911.

Hahnloser/Jaeggli Stiftung.

Wieso heisst die Ausstellung «Illusions perdues»? Die Kuratoren machen eine Anleihe beim berühmten Literaten Honoré de Balzac, der im 19. Jahrhundert ein dreiteiliges Werk unter diesem Titel verfasste. Sie sehen Vallotton als Vertreter eines «Verismus», der sich vom Malerischen des Impressionismus abhebt, ganz ähnlich wie Balzac mit seinem Realismus zur Überwindung der schwärmerischen Romantik.

Die Ausstellung ist Teil des «Année Vallotton 2025», an dem auch das >Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne und die Fondation Félix Vallotton beteiligt sind. Die von Andrea Lutz und David Schmidhauser kuratierte Ausstellung ist in Winterthur an zwei Standorten zu sehen: Im Kunst Museum Reinhart am Stadtgarten (die Hauptausstellung) und in der >Villa Flora (hier Holzdrucke und Zeichnungen).

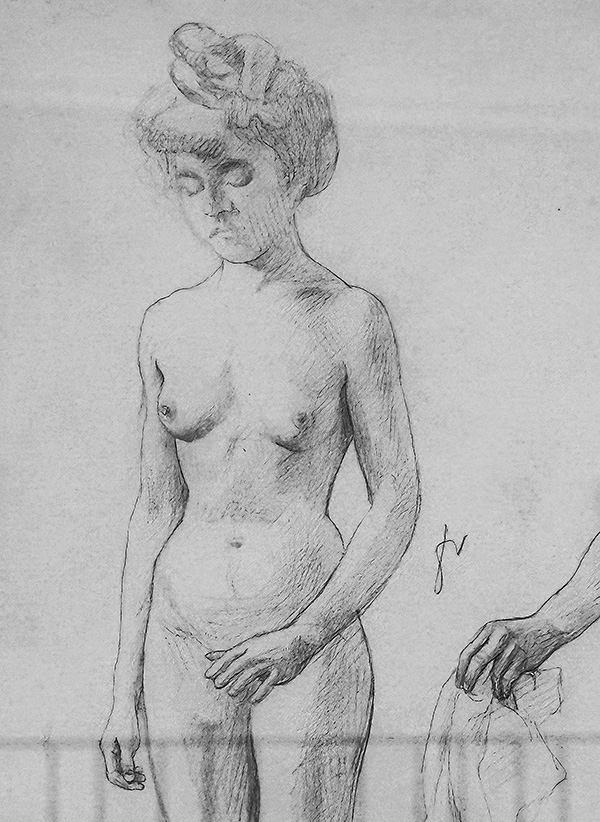

Félix Vallotton (1865-1925). Nu

de face et étude de main, 1905.

Kunst Museum Winterthur.

>mehr über Vallotton/Musée Cantonal de Lausanne

>mehr über Vallotton und die Nabis

>mehr über Vallotton und die Sammler Hahnloser

>Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten

>Kunst Museum Winterthur Villa Flora

Félix Vallotton (1865-1925). Femme nue couchée dormant, 1913. Hahnloser-Jaeggli Stiftung.

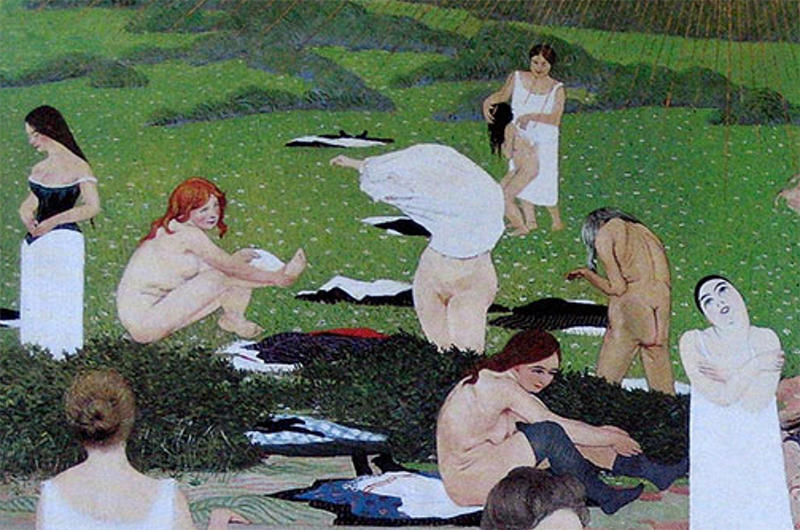

Félix Vallotton (1865-1925).Le bain au soir

|

Vallottons Akte – mehr als nackte Haut

Frauenakte sind Vallottons bevorzugtes Sujet. Er malt sie sein ganzes Künstlerleben lang und bezeichnet sich selbst als Aktmaler. In seinem Werkverzeichnis listet er total 1700 Gemälde auf – darunter sind rund 600 weibliche Akte.

Aber für Vallotton bedeutet Akt mehr als nackte Haut. In vielen seiner Aktbilder verpackt er Geschichten, die den Betrachter rätseln, nachdenken, philosophieren lassen.

Mit einem Akt schafft er auch den Durchbruch als Künstler, da ist er erst 28-jährig. Sein Werk aus dem Jahr 1892 wird in Paris zum Skandal. Nicht weil da zwei Dutzend nackt badende Frauen zu sehen sind, sondern weil Vallotton nicht nur schöne Körper abbildet, sondern auch alte, hässliche, verwelkte.

Und vor allem, weil sich einige Betrachterinnen darin selbst erkennen. Das Gemälde ist in der Ausstellung nicht zu sehen, aber man sollte es kennen, denn es war von grosser Bedeutung für die Karriere des Künstlers.

>mehr über «Le bain au soir d'été»

Mit dem «Skandalbild» von 1892 begründet Vallotton auch seinen eigenen Stil für Akte: Er löst sich damit von der akademischen Regel, dass Frauenkörper dem antik-klassischen Schönheitsideal entsprechen sollen. Wie Tizians Venus, Goyas nackte Maja oder Manets Olympia.

Vallotton foutiert sich um diese akademischen Regeln. Seine Akte beschönigen nicht. Und sie idealisieren nicht, wie das jahrhundertelang der Normalfall war.

Félix Vallotton malt seine Figuren weitgehend der Natur entsprechend. In seine Werke lässt er bewusst auch «Problemzonen» oder Fettpölsterchen einfliessen.

>mehr über die Geschichte der Aktmalerei

|

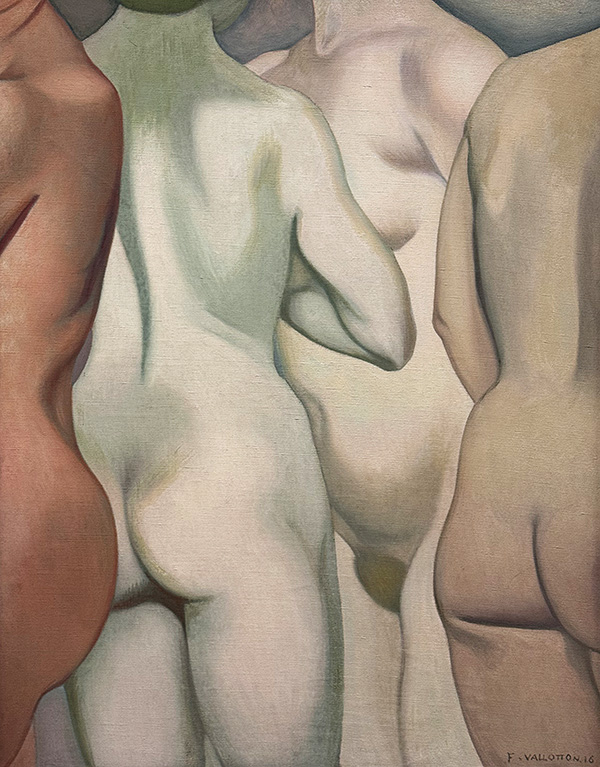

Félix Vallotton (1865-1925).

|

«Le repos des modèles», 1905

Dieses Gemälde strahlt kaum Erotik aus – es kommt so natürlich daher, dass die Nacktheit der Frauen zur Nebensache wird. Die Frauen wirken ermattet. Wie die welke Blume in der Hand des einen Modells. Was will der Künstler damit sagen? Vielleicht: Alles nicht so toll – und keine Spur von Glamour zwischen Künstler und Modellen.

|

Félix Vallotton (1865-1925). La blanche et la noire, 1913. Hahnloser-Jaeggli Stiftung.

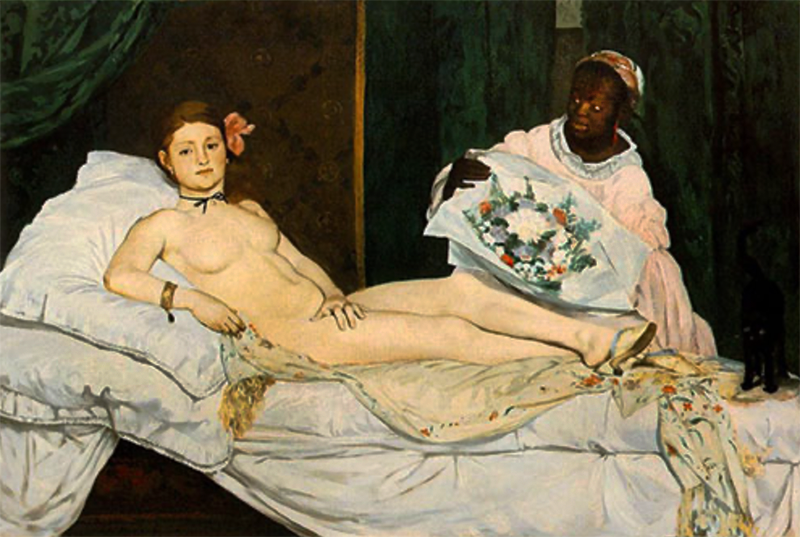

Das Vorbild:Edouard Manet (1832-1883). Olympia, 1863. Musée d'Orsay, Paris. |

«La Blanche et la Noire», 1913

Dieses Gemälde zählt zu Vallottons Hauptwerken. Das Motiv ist einem Bild von >Edouard Manet nach empfunden, das fünfzig Jahre vorher entstanden ist, 1863. Es heisst «Olympia» und zeigt zwei Frauen in klar verteilten Rollen: Die weisse Olympia ist eine Prostituierte, die schwarze Frau ihre Dienerin.

In Vallottons Version (oben) wird dagegen die Handlung hinterfragt. Hier sind die Rollen unklar. Ist die weisse Frau auch eine Prostituierte wie bei Manet? Und die Schwarze ihre Dienerin? Wohl eher nicht, denn diese sitzt sehr selbstbewusst da und raucht eine Zigarette. Ist es die «Zigarette danach»? Sind die beiden Frauen ein Liebespaar? Könnten die geröteten Wangen der weissen Frau darauf hindeuten? Oder haben sich die zwei gestritten, weshalb sich die Nackte beleidigt abwendet?

Jedenfalls erreicht der Künstler sein Ziel: Das Publikum befasst sich mit Fragen rund um die Interpretation des Bildes. Und mehr als mit der banalen Tatsache, dass da eine Frau nackt auf dem Bett liegt.

|

Félix Vallotton (1865-1925). Tas de sable blanc, 1901. Hahnloser-Jaeggli Stiftung. |

Als Teenager nach Paris

Im zarten Alter von 16 Jahren zieht Vallotton von Lausanne nach Paris. 1882 beginnt er seine Künstlerausbildung an der >Académie Julian. Hier trifft er auf Künstler wie Maurice Denis, Paul Sérusier und Edouard Vuillard, die späteren Mitglieder der Künstlergruppe der >Nabis.

Das Ziel der Nabis ist vor allem die Überwindung des Impressionismus – sie wollen mit starken Farbflächen autonome Bilder erschaffen. Sie befassen sich aber auch mit dem japanischen Holzschnitt.

Auch Vallotton beschäftigt sich zu Beginn seiner Karriere mit Holzschnitten, bevor er zur Malerei wechselt. In den 1890er-Jahren veröffentlicht er seine >Holzschnitte mit grossem Erfolg in mehreren internationalen Blättern. Unter anderen in «Pan» und «La Revue blanche».

|

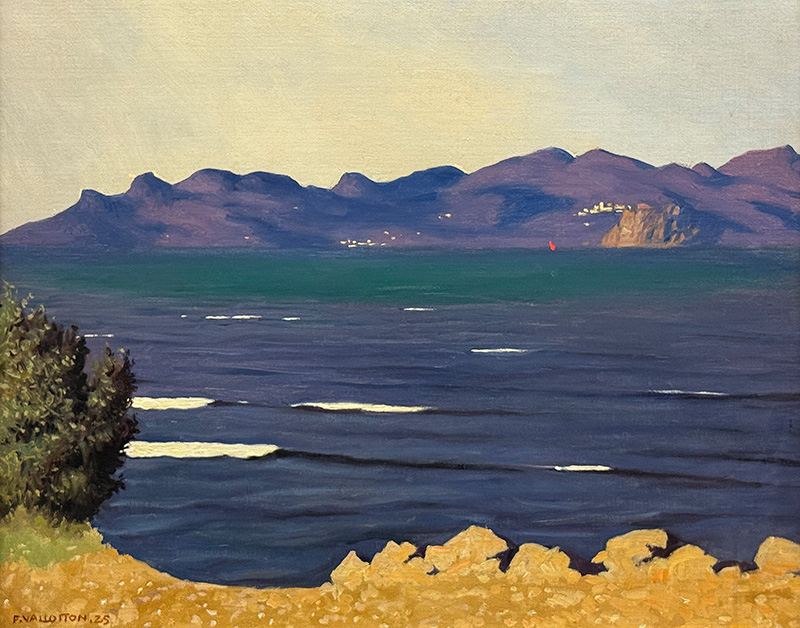

Félix Vallotton (1865-1925). L'Estérel et la baie de Cannes, 1915. Hahnloser-Jaeggli Stiftung.

Félix Vallotton (1865-1925).

|

Vallottons Landschafts-Kompositionen

In seinen reifen Jahren beschäftigt sich Vallotton mit Landschaften. Im Gegensatz zu seinen Malerkollegen (Impressionisten) stellt er seine Staffelei nicht mehr im Freien auf. Er macht zwar Skizzen vor Ort, fertigt dann aber die Gemälde im Atelier. Dabei überträgt er die Ideen in komponierte Landschaften, sogenannte «paysages composés». Mit Impressionismus hat das nichts mehr zu tun, denn im Atelier hat der Künstler genügend Zeit, um die Bilder so zu gestalten, wie er das möchte.

Was dabei herauskommt, sind ausdruckvolle und farbstarke Bilder, die es mit den natürlichen Farben nicht mehr so genau nehmen.

Zitat des Künstlers: «Ich träume von einem Gemälde, das frei von jedem Respekt vor der Natur ist. Ich möchte Landschaften rekonstruieren, allein mit Hilfe der Emotionen, die sie bei mir hervorgerufen haben. Ein paar evokative Umrisse, ein oder zwei Details, auserwählt ohne Aberglauben an die Genauigkeit der Zeit oder der Beleuchtung».

|

|

Fotos Ausstellung Vallotton Winterthur 2025

|